大家都喜歡叫我陳友,這個用上了幾十年的藝名實在容易記又有親切感,意思是「萬眾之友」;不過我的原名其實叫陳志濤。提到陳友,自然又會想起「溫拿五虎」,我們五人的友誼超過半個世紀,實在難得,更非必然。回望過去,我的人生同樣並非偶然,所走過的路,得失與際遇,原來都早有安排……。

少年十五尋夢時

五十年代的香港並不富裕,大多數人都要為生計而奮鬥。我有幸能在一個小康之家長大,童年有父親在一起,相比我的父親要是幸福多了;因為父親自小由曾祖父帶大,他從未見過自己的父親。原來當年曾祖父由新會來港,生了祖父,祖父生了父親後,便往外面去做生意,之後就沒有再回來。我有六兄弟姊妹,排行第四;父親向來做事一視同仁,當哥哥去了加拿大升學,他也打算送我去外國讀書。當時我只有十五、六歲,對於升學的建議,顯得十分抗拒,不願走父母為我安排的路,皆因我希望可以追尋和實現自己的夢想。

那時我家住在北角電氣道,健仔、陳百祥(阿叻)、阿強和我住在同一條街,大家的距離只是一步之遙。我們的大本營設在阿叻家中的閣樓,每天我們完了上午的校課,便開始練歌至下午四、五時。由於當時房間沒有隔音設備,我們經常接到鄰居投訴,說我們的聲浪嘈吵擾人,幸得叻媽每次都幫我們解圍。

年青人打不死

當年的零用錢不算多,我們便在鴨寮街買了個木結他,而且大家要用執籌方式輪流去彈;說實在的,我對結他也不是情有獨鍾,於是選擇了打鼓。當時房間的窗口對住維多利亞公園,每次有女學生經過,我們就特別彈得落力;能夠得到欣賞的目光,就是我們最大的滿足感。之後阿強引介阿麟加入,我們便開始去舞會唱歌,後來更準備參加比賽。當母親知道我是認真的,她也顯得立場堅定,不准我參加比賽;健仔及阿叻極力游說伯母不果,我便偷偷地去了比賽。我很清楚此舉並不是出於反叛,而是要證明自己的能力。

我們的努力沒有徒然,還贏了總決賽。當帶著興奮的心情回到家去,怎料門鎖卻緊閉了;原來堅持的確需要付上代價,健仔也和我一樣有家歸不得,可說是同病相憐吧!年青人總有打不死的信念,最後我們便搬出去租地方住;靠去酒吧唱歌賺取生活費,每晚有200元的收入,其實也真算不錯呢。後來阿麟和阿叻兩兄弟也加入樂隊,我們的樂隊原名為 ”The Loosers”,後來改名為 ”The Wynners”。雖然父母一直不認同我的夢想,但我並沒有不開心,也沒期望他們的想法會有很大改變。

在台上我覓理想

立溫拿後,我們的組合也經歷不少變化。有成員因要出外升學而離隊,幸好他回港後雖然日間要工作,晚上仍會歸隊;亦有成員中途因為私人理由而離隊。到1973年我們重組溫拿,阿強和阿B亦相繼加入。當年我們這五人組合每晚都去灣仔酒吧唱歌,收工後就夾歌,一直練至天亮,而日間才是我們睡覺休息的時間。其實我們沒有學壞也算幸運,因為當時灣仔區黃與毒的問題都相當嚴重,那些年灣仔一帶又常聚集許多水兵,我們都得小心扒手及黑社會滋擾。

記得某一天,迢逸夫先生來酒吧做星探,我們便落力演出,後獲邀加入電視台,也找來經理人,幫我們接洽唱片公司出碟,又幫我們聯繫酒吧,而且確保一個月起碼有兩晚演出,五人每月均有穩定的收入。不過,金錢也不是我們最大的滿足,堅持夢想才是更大的目標。年青人有的是青春和熱情,更是嚮往認同與掌聲;華麗的舞台和吹捧不但叫人樂在其中,也會在不知不覺中變得自我。

不過,無論我看自己有多高,在父母眼中我永遠是他們的孩子。他們明白我始終需要家人的肯定和支持。記得我們開第一場演唱會時,家人問我有沒有演唱會的門票,並說父親想去聽。那一刻我真的感覺被肯定,心裡實在有說不出的感受;其實我何嘗不想念家人,但要踏出第一步卻又談何容易,加上父親的個人尊嚴,總不會向兒子道歉吧。但當下我知道要珍惜和家人的關係,直到今天我仍然感謝上天賜給我父母和家人,我們是血脈相連,更是生命的祝福。

1978年溫拿五虎分道揚鑣,各有各的發展;為了大家可以聚首,重溫友情歲月,我建議每五年就來一場演唱會。當遇上老友有事,我們也會仗義相助。我們從相識到成名,全因為志同道合,大家都是音樂發燒友。沒有飛黃騰達的奢望,也沒有太多計算。這份難能可貴的友誼也是生命中一份大禮物!

我不是超人爸爸

不再站在台上打鼓的日子,我轉到電視和電影圈發展。朋友都說我是個「講古佬」,我也自覺喜歡「度橋」。早於溫拿在酒吧唱歌的日子,我已被訓練到可隨時興之所至講起笑話來,而且引得大家哄堂大笑。記得當年在《歡樂今宵》演出,唸著那些笑話台詞,感覺自己更有創意。於是我轉而從事電影製作,幸運地入行,並於早期便拍到一套十分「收得」的電影,讓我可以更有信心在電影創作上努力打拼。那正是80年代,也是很多香港人紛紛移民的日子,而我的家也不例外。

記得有一天太太告訴我,之前申請移民美國獲得批准了。對於我們來說,這應該是個好消息,因為沒想過這麼快便獲批。那時兒子才一歲多,一家三口去到美國還可以先適應生活,然後好好計劃兒子的入學安排。可是,這個好消息卻令我感到為難;因為那時我的電影事業才剛有點成績,我和太太都知道很難兩全其美,最後太太願意獨自帶著兒子過去美國,第一站先到紐約,再轉到她娘家所在的三藩市居住。知道她和兒子都有親人照應,也令我放心多了。太太並不是女強人,但原來她很精明;她投資並放租物業來賺取生活費,還把我寄給她的錢好好儲蓄起來。

不過自己仍然對家人感到虧欠,尤其是太太;因為她要獨力照顧兒子的起居飲食,也要負起教導的責任,她所承受的壓力也是可以想像的。然而,正是內心的孤寂感讓她對信仰多了一份開放。就在一位港台導演的鼓勵下,她去了當地的華人教會,而且信了耶穌。我一直沒有宗教信仰,但也不抗拒別人信教,因我認為信仰應該是使人更好的,而且基督教也沒有給我負面的印象。太太信主後有一段日子,我發覺她不但開朗了,而且不再像從前一樣,事事都拿不定主意。後來才知道她對所信的耶穌很認真,常常為自己的憂慮和解決不到的事情祈禱,原來她的信心和輕省是從信仰而來,實在叫我作丈夫的放心多了。

除了丈夫的角色,我也是兒子的父親。聚少離多,到底在兒子的心目中我是一個怎樣的父親?有一年,我從太太口中得知兒子給「鬼仔」欺負,她說兒子將我的大頭相貼在超人的宣傳單張上,要向同學展示他的超人爸爸。有一回我親自去到他的校園,他遠遠看見我,豈料不是歡喜迎來,竟然是速速的避開我!原來他接受不了眼前這個身材瘦削的爸爸,我的出現破壞了他心目中健碩超人的父親形象。

驚覺將要失去太太

直到1990年,太太坐完移民監回港,我們夫妻二人終於可以相聚了。大概有兩年時間大家都沒有分隔兩地,她也更體會我工作的忙碌,承受的壓力是如此的沈重。體貼的她和我分享一些聖經金句,又用詩歌來鼓勵我,可惜當時我的腦袋都只是擠滿了眼前的工作和難題,信仰對我絲毫沒有滲透力;心想若不是我努力去幹,難道耶穌會出糧給我?這也實在是我人生的經驗,因為從生意壓力到出糧問題,一直都是靠自己解決的。

1993年我在國內發展廣告和電視創作,將全副精神都放在工作上,留下太太和孩子在香港,是名副其實的「周末丈夫」。到2000年我的生意更開展至北京,回港的時間少之又少,再次和太太分隔兩地,而且足有十多年。當時我的生意做得不錯,但整天要周旋在投資老闆和工作人員之間,確實疲累不已,甚至要靠安眠藥入睡。不管是日間拼搏,或是夜闌人靜,我心裡都有強烈的感覺,就是很想很想回家去。

我自問不是個迷信的人,但原來心靈的催逼是個預兆。 2013年某天太太跟我說:我要走了!我還以為自己聽錯,但不幸地仍要接受這個真實的噩耗。原來太太突然患上重病,連最好的醫生也束手無策,並宣判她活不過幾個月。我才驚覺自己將要失去太太,心裡千萬個不願意,更感到十分遺憾。

最好的生日禮物

太太面對生死一線,竟然沒有埋怨,實在令我有點費解;若換了是我,相信我必定不服氣,並且會問所信的耶穌為何會這樣?眼見自己所愛的人每天在極度痛苦中受盡折磨,卻又愛莫能助;我用盡方法,太太不但沒有起色,病情反而每況愈下,我就更加內疚自責。當兒子的教友知道我太太的情況,就帶來問候並提我要懇切為她祈禱。於是我想起太太查經小組裡的一位姊妹,便立刻聯絡她前來為太太祈禱。她答應了,也再三叫我也要認真祈禱。我明白她的意思,也知道這是我唯一可以為太太做的。

那一晚我跪在太太床邊說:「主耶穌啊,我得罪祢,求祢原諒我。求祢醫治太太的病,讓我有更多時間陪伴她,好補償過往失去的日子。求祢讓她好起來,求祢讓她不要太痛苦。若你應允,我承諾會到處去見證祢。」現在回想,自己的祈禱像討價還價,但我是真心真意的為太太祈禱。我不知道神蹟會不會在我們身上出現,但我確實放下了自己,也知道不能再靠自己。

到了入院後第三天,醫生說之前診斷錯誤,太太的病源不是在肝,即不是肝癌入骨,而是因為骨髓瘤入侵身體所致,名為「多發性骨髓瘤」,這病是有藥可醫的。在場的人聽了都舒了一口氣,我當然也不例外。隨即想起她在美國行山回港後,感到不適,找人按摩,怎知對方一按,她的鎖骨及盤骨就碎了,原來她患的是骨髓瘤。醫生說這是屬血癌的一種,壞細胞會分解她體內的鈣質,令她骨枯,產生骨折,那天她行山,大腿骨其實已經蛀了。

接著我們聯絡哈佛的幹細胞中心,和瑪麗醫院合作,抽出太太體內的細胞進行淨化,然後再將提煉出來的新細胞放回她體內,那一天恰巧是我的生日,也是天父給我最好的一份生日禮物。我知道往後的日子不會再是工作優先,好好照顧太太才是我的首要任務。這並不是出於責任,更是愛的實踐。太太接受了幹細胞治療,到今天已快四年了,感謝天父一直看顧保守;每一天能夠活著都並非必然,原來是如此真實的體會。

這幾年我不斷去分享見證,每一次都讓我更確認天父在太太身上的醫治與眷顧,提醒我要不斷的感恩,更要常常倚靠主;並用親身的經歷去安慰和鼓勵病人及他們的家屬,讓他們同樣可以經歷從主而來的平安和幫助。雖然我喜歡「講古」,但述說上帝的作為絕對不可輕忽。「我的恩典夠你用的,因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」這是我親身體會過的經文,盼望你也能從軟弱中體會神完全的恩典。

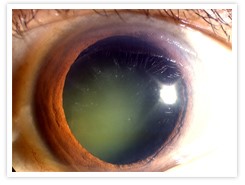

患者可能有視力模糊、複視、畏光、眼鏡度數經常改變等;並覺得光線散射或周圍出現光圈,以及影像的顏色鮮度和對比度變差。形成白內障的原因很多,最常見是隨著年齡增長眼內晶體自然老化,其餘包括先天性因素,例如遺傳、感染、青光眼、糖尿病、深近視等。此外,長時間服用類固醇和暴露在陽光下,吸煙,也會令白內障提早出現。

患者可能有視力模糊、複視、畏光、眼鏡度數經常改變等;並覺得光線散射或周圍出現光圈,以及影像的顏色鮮度和對比度變差。形成白內障的原因很多,最常見是隨著年齡增長眼內晶體自然老化,其餘包括先天性因素,例如遺傳、感染、青光眼、糖尿病、深近視等。此外,長時間服用類固醇和暴露在陽光下,吸煙,也會令白內障提早出現。