「壓傷的蘆葦,祂不折斷;將殘的火把,祂不吹滅。」(以賽亞書42:3)

嬰孩來到世上時受到萬千寵愛,在母腹十月懷胎,家人充滿歡樂迎接新生命;可是,當人生走到最後一程時,仍然能同樣擁有平安、無憾、有尊嚴及生活質素的晚晴生活嗎?試想像,若你不幸患上重病的話,你最擔心的是甚麼?你最想由誰照顧和陪伴?你又有甚麼心願呢?

一項最新的全球死亡質素調查 (Finkelstein et al., 2022) 顯示,香港人的死亡質素由2015年全球第22位躍升至第9位,該評核範疇包括病人能否按意願選擇離世地點、病人的身、心、社、靈健康及對病人家屬的支援等,可見香港的晚晴照顧質素正在不斷提升,公眾對談生論死的態度也逐漸開放。

晚晴全方位照顧涵蓋病人身、心、社、靈四方面的需要,而這四方面亦會互相影響,例如疼痛控制得好有助改善情緒;改善情緒也有助降低病人對痛楚的靈敏度。由於每個病人的需要不盡相同,醫護人員要先評估病人的需要及其優先次序,以需要為本而提供支援。另外,晚晴照顧亦會為護老者提供支援及哀傷輔導。

身體方面

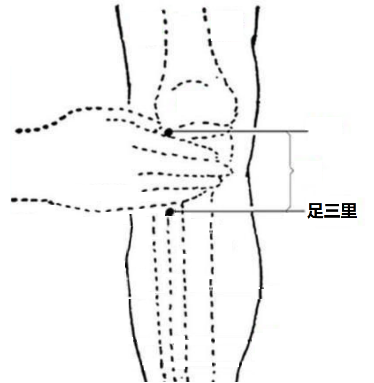

晚晴病人常見的身體症狀包括疲倦、失眠、水腫、氣促、咳嗽、噁心、嘔吐、便秘、疼痛、口乾、胃口欠佳等。正所謂「無痛等如好死」,只要症狀處理得好,將痛楚及身體不適減至最低,並盡量維持其身體機能,便能提升生活質素。病人及家屬可以向醫護人員表達其意願及需要,例如是否接受心肺復甦術、人工餵食、藥物控制症狀等。家屬亦可為病人定時按摩及清洗口腔,令其感到舒服。

心理方面

晚晴病人面對死亡時,其心情可能十分複雜,例如感到抑鬱、焦慮、孤獨、內咎、擔心、無助、無望等。一項研究顯示,病人在生命最後一星期,46.4%出現中度至嚴重焦慮,43%出現中度至嚴重抑鬱(Kozlov et al., 2019)。此時,情緒支援對病人極其重要,心理支援不僅能讓病人的負面情緒得到紓緩,減低面對死亡的焦慮,並能解決內在的矛盾,重覓內在的平安。若病人願意傾談的話,我們可以耐心聆聽並接納其感受,不宜太快給予批評或建議。另外,我們也可以正面地肯定病人一生的努力及面對疾病的堅強,正如聖經提到:「良言如同蜂房,使心覺甘甜,使骨得醫治。」(箴言16:24)若病人希望平靜地度過,我們便可給予他們適當的空間,有時默默地陪伴更勝千言萬語。

社交方面

晚晴病人面對人生最後階段更需要愛與被愛,一句關心、一句代禱、一句慰問,可能成為病人極大的安慰。我們需留意社交溝通是雙向的,所以病人及親友雙方持開放的態度都是不可或缺的。一方面,病人宜主動向家屬表達自己的意願及喜好,例如想多見誰、臨終時需要通知誰、有甚麼未了的心願等等。病人亦可以趁機表達囑咐,例如將老伴交托子女照顧、勉勵孫兒孝順父母及勤奮學習等。若病人過往曾與他人有嫌隙,甚至傷害別人的話,可嘗試復和關係以減少遺憾。此外,病人也可按個人身體狀況,維持興趣及參與社交活動,例如寫書法、畫畫、聽歌、外出散步、與親友保持聯絡等。另一方面,親友亦可安排病人重遊舊地,舉行生日會或道別會,並多拍照記念溫馨時刻,之後亦可將相片擺放於病人容易看到的地方,讓病人感受到被愛。

靈性方面

對基督徒來說,靈性就是我們與上主的關係,還記得洗禮的時候,我們在眾人面前見證我們與基督聯合,與基督同死同復活嗎?可見,困苦、患難和肉身的死亡都不能使我們與基督的愛隔絕(羅馬書8:35),既是這樣,死亡應該是我們最高峰的屬靈經驗,因為死亡就是通往永恆必經之門。根據聖經,歷世歷代只有以諾和以利亞不必經歷死亡就乘旋風升天去了(創世記5:24、列王紀下2:11)。耶穌臨終時在十字架上曾對身旁的強盜說:「今日你要同我在樂園裡了。」(路加福音23:43)。上主的樂園是滿有慈愛、憐憫、真理和公義的,只要虛心領受,便可得著拯救。當我們面對生命的軟弱時,更需要定睛在耶穌身上,因祂能體恤我們的軟弱(希伯來書4:15)。唯有我們真實地面對自己的生命,真實地投靠上主,與衪復和、與衪連結、與衪相遇,靠著恩典好好地度過每天,擁抱救恩的盼望,我們便得著能力面對明天。

家屬方面,亦可按病人的喜好及意願,協助播放詩歌或讀出聖經經文,讓病人時刻感受上主的同在與安慰;代禱者亦可以透過錄音播放形式與病人一起禱告守望,讓病人感受有弟兄姊妹同行支持。若病人或家屬在靈性方面有需要的話,亦可尋求院牧及教會支援。

讓我們全方位關注晚晴病人身、心、社、靈的全人需要,學習主耶穌昔日謙卑地探訪服侍病人,將這些事做在弟兄中一個最小的身上,就是作在主身上。

「神要擦去他們一切的眼淚;不再有死亡,也不再有悲哀、哭號、疼痛,因為以前的事都過去了。」(啟示錄 21:4)

參考資料:

Finkelstein, E. A., Bhadelia, A., Goh, C., Baid, D., Singh, R., Bhatnagar, S., Connor, S. R. (2022). Cross Country Comparison of Expert Assessments of the Quality of Death and Dying 2021. J Pain Symptom Manage, 63(4), e419-e429.

Kozlov, E., Phongtankuel, V., Prigerson, H., Adelman, R., Shalev, A., Czaja, S., . . . Reid, M. C. (2019). Prevalence, severity, and correlates of symptoms of anxiety and depression at the very end of life. Journal of Pain and Symptom Management, 58(1), 80-85.