16歲的阿軒(化名)是個陽光大男孩,學業成績中上,個性開朗,且是學校籃球校隊主力成員。在一次聯校籃球比賽中,阿軒意外跌傷導致骨裂,需要動手術。養傷期間,因為不能走動,很多活動都做不了。阿軒頓感百無聊賴,便隨手拿起手機,跟朋友們互通訊息、看影片、玩遊戲…… 阿軒甚享受這種既方便又有趣的解悶方法,樂此不疲,沈悶的休養時光也變得容易度過。父母眼見阿軒走動不便,也就任由他玩手機解悶。

做物理治療的時候,阿軒也是一心二用:一邊做治療師指導的動作,一邊玩手機。治療師要求他放下手機專心做訓練,阿軒初時還勉強順從,後來卻憤然違抗。醫生警告他,這樣下去會影響康復進程。可是,想玩手機的強烈慾望令阿軒心裡希望自己不要那麼快復原,因為這樣便可以製造更多空閒時間繼續玩。不知不覺間,用手機自娛已成為阿軒日常生活的主要部分。早上醒來,他第一件做的事就是查看手機訊息;吃飯時,他的眼睛也是盯著手機畫面;就連上洗手間,他也要跟手機「結伴同行」。經父母多番規勸,他嘗試放下手機做其他活動,卻發現對它們失卻興趣,心裡老是想著玩手機,簡直覺得「欲罷不能」。

眼見阿軒沈迷玩手機,父母感到非常無奈又無助。阿軒並不認為自己有沈溺問題,他反駁說:「我只是玩手機解悶而已,有何不妥?」究竟是父母過分擔心,抑或阿軒真的有沈溺問題?

經過科學化研究,哈佛大學精神醫學教授 Howard Shaffer指出沈溺行為有三大特點:

(1) 失去控制力

(2) 對沈溺行為有十分強烈的渴望

(3) 不顧後果地去繼續沈溺行為

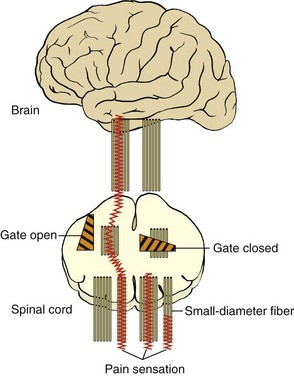

阿軒的個案呈現以上這三大特點。究竟他是如何墮進沈溺裡去呢?近年有關腦部神經功能的研究發現,沈溺行為會刺激大腦的獎賞系統,分泌出大量腦神經傳遞物質多巴胺(dopamine),讓人頓覺紓緩、愉快和滿足。大腦涉及學習、記憶和情緒等功能的海馬(hippocampus)會記著這種愉快滿足的感覺,而負責情緒的杏仁核(amygdala) 則產生感覺聯繫,使人當遇到跟沈溺行為相關的事物(例如:手機、充電線、或家中慣常玩手機的角落),便馬上自動聯想起愉快滿足的感覺,以致不自覺地追求和重複著那些沈溺行為,令自己保持愉快滿足。

隨著網絡使用的增加,美國心理學家Kimberly Young提出若出現以下情況,便需要多加關注網絡沈溺問題:

- 覺得被網絡活動所操控

- 需要花越來越多時間在網絡活動才能感到滿足

- 屢次嘗試去控制或停止網絡活動,但總不成功

- 當網絡活動終止時,覺得悶悶不樂或煩躁憤怒

- 花在網絡活動的時間,經常比預期更長

- 為了進行網絡活動,不理會可能對學習、工作或人際關係的損害

- 向其他人撒謊,隱瞞網絡活動

- 為了逃避問題或發洩情緒而進行網絡活動

在休養期間,玩手機解悶本來無可厚非。但假若毫無節制地使用手機,以致妨礙正常生活,便需要正視沈溺問題。「預防勝於治療」是最佳的方法。父母以耳濡目染、身教言傳的方式,建立子女有節制地使用手機的習慣,並加強他們對沈溺行動的警惕性。更重要的是要協助他們在家庭關係、社交、嗜好、學業、志向等不同範疇建立多方面的滿足感,避免讓玩手機成為他們日常生活唯一的滿足感來源。心理學研究指出應加強下列保護因素,以減少青少年出現沈溺行為:

- 有良好的自制力

- 父母給予有效的管教

- 家庭的培育和扶持

- 有正面的人際關係

- 同輩間良好的影響

- 有能力應付學業

若青少年出現上述提及的沈溺行為問題,便要盡早尋求適當的幫助。