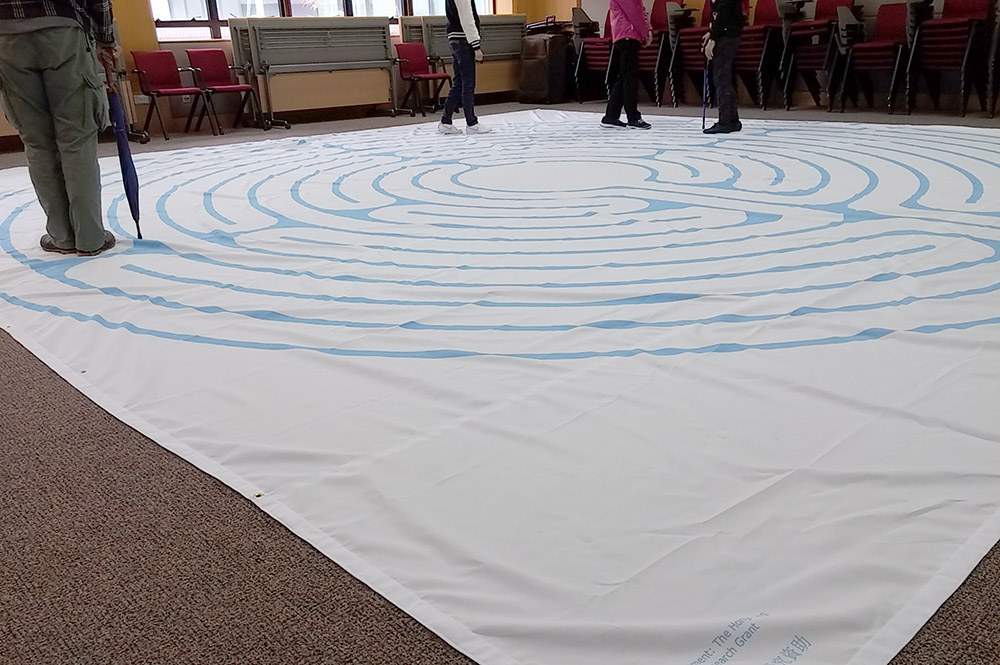

你有聽過「明陣」嗎?明陣(Labyrinth)不是迷宮(Maze),明陣只有一條通道,迂迴通往中心,再由中心點沿路折返,所以明陣的入口,其實也是出口。踏入明陣那蜿蜒的通道,讓人慢慢走,靜靜想,與自己內心對話,與主相遇,好像信仰經歷,所以有人稱明陣為步行的默想或者步行的祈禱,我會稱它為步行的對話(walking conversation)。人生其實很像明陣,無論我們走了多少彎路,只要專心聚焦在中心點,方向自會越來越清晰,而不會像迷宮令人迷途和困惑。人生路上難免有挫折,但只要一步步繼續向前行,最終總會找到出口。

旋轉木馬的快樂記憶

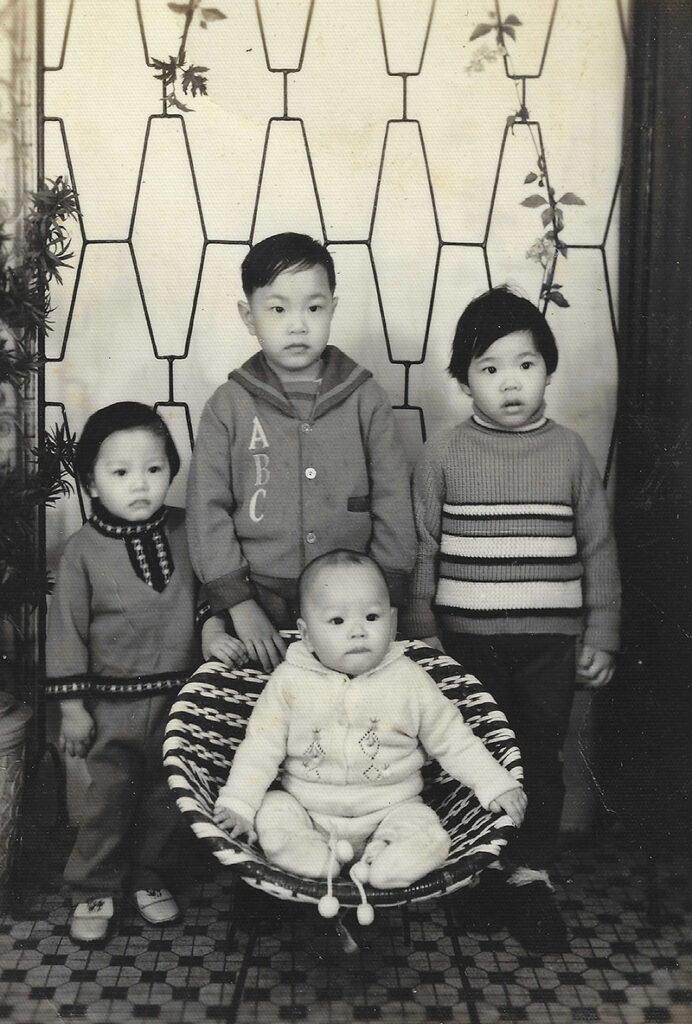

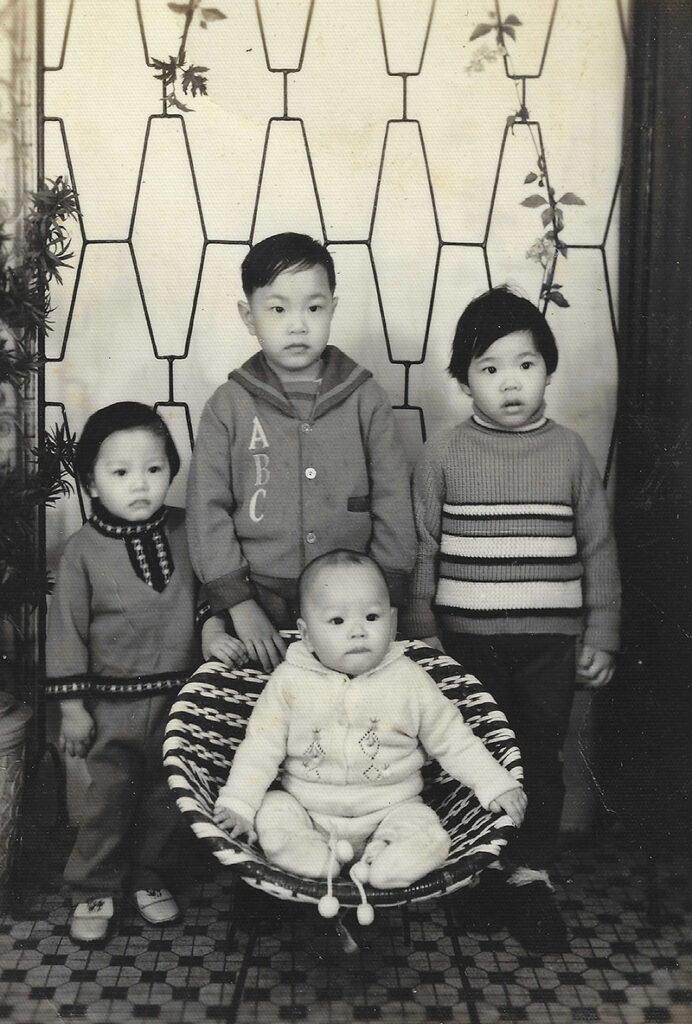

坐在藤椅上,精靈的孩子就是我。

我的童年在公共屋邨長大,單位細小,不過百來呎,卻容納了一家六口。往昔的公屋單位,家家戶戶都睡碌架床,我家的雙層碌架床,不僅用來睡覺,也是四個孩子的玩樂空間。父母人緣好,樂於助人,每逢過時過節都有許多親友來探訪,空間不足甚至要在走廊擺飯桌,好不熱鬧。

父親工作繁忙,難得休假總會帶孩子外出。我最期待他帶我去啟德遊樂場,童年的快樂記憶停留在旋轉木馬,乘著叮叮噹噹的輕快音樂,興奮地繞了一圈又一圈,眼前盡是色彩斑斕的流動風景。

待人以寬的教導

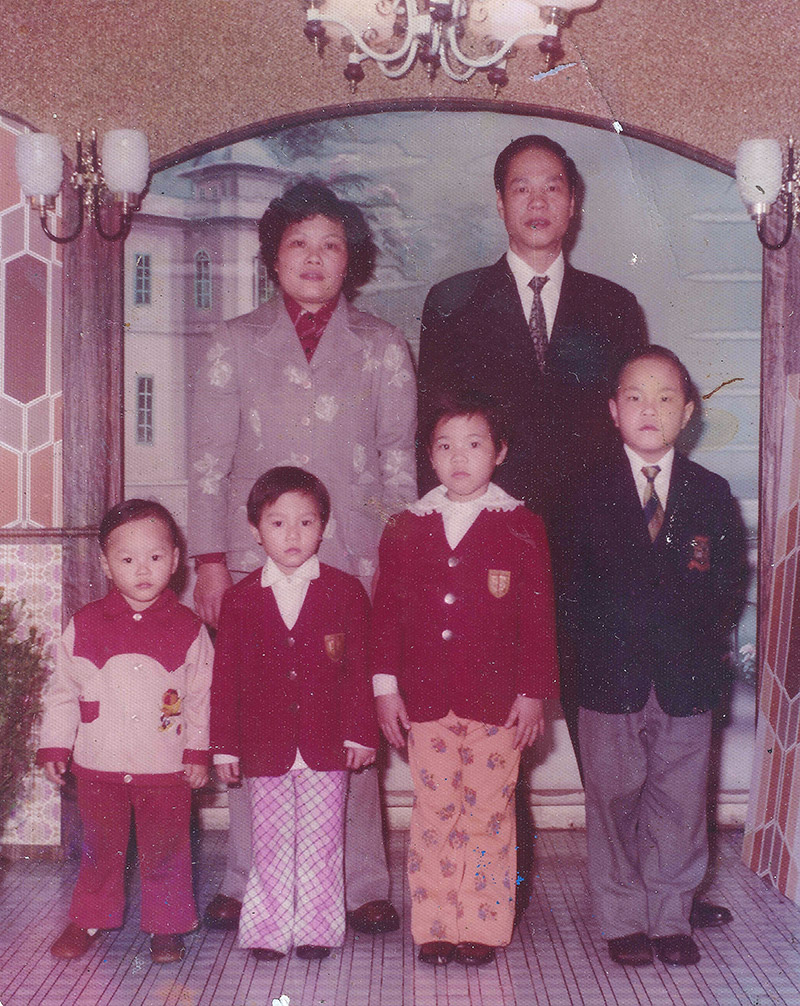

母親是家庭主婦,時常帶著我們四兄弟姊妹往附近的山去散步,到達山腰一處有溪水的地方去取山水,以現在的標準來看可能山水並不衛生,但當時覺得水確是格外清凉可口。我記得每次行山過後,她總會帶我們去吃鳳爪排骨飯,為了好好享受這份美食,即使要走再長的路,也不覺得特別辛苦,而且沿途有哥哥姊姊相伴,這份簡單而知足的童年回憶,一直深印在腦海中。

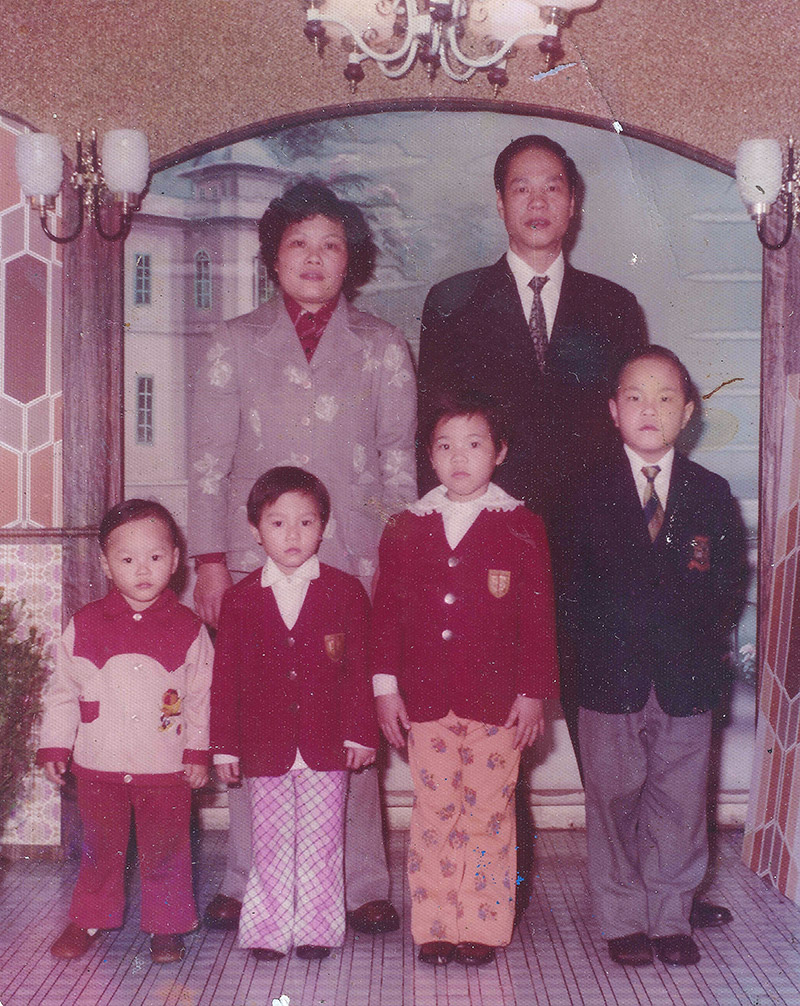

一家人合照

幼稚園時,有次默書得了零分,我本想拿著見不得人的成績讓父親簽名,但實在太羞人了,竟想到在分數前加個「10」字,當成100分來遮掩。父親看了看,溫柔地對我說:「100分好吖,下次要努力了。」現在回望,沒想到他會如此寬容地看待孩子的過錯,不點破也不責罵。他容許孩子犯錯,無條件接納孩子的不完美,寬恕並給予機會。他把目光放在孩子長遠的成長,讓他們知錯能改,有智慧地引導他們為人處世,他待人溫厚的態度對我以後待人接物影響深遠。

與神初遇

中學時我就讀一所基督教學校,中一開始參加學生團契,逢星期六聚會。那時返教會的心態更像朋友聯誼,打籃球、乒乓球之類的群體生活吸引著我。雖與家人、同學相處和諧愉快,只是獨處時總有份莫名的空虛感竄進心窩。有次在佈道會上,我被詩歌感動得流下眼淚,講員呼召:「誰想耶穌幫你填補這個缺口?」我毫不猶豫舉手決志。

佈道會上的決志,那種感動來得快,去得也快。返團契主要是想和朋友一起享樂,追求信仰只是其次。之後我也逐漸怠惰,不再參加聚會了。雖然如此,初信的那幾年,我學會憑信心祈禱,凡有解不開的問題或遇到困難,都會求問神,信仰的根基也隨著歲月漸漸建立起來。

首次隻身遠赴異地

修讀中五時,母親從電視節目得悉有個海外交換生計劃,為了兒女的前途,她鼓勵姊姊和我去報考,最終只有我獲得取錄。

我第一次離開家人,遠度重洋,心情忐忑不安,靜下來祈禱求神給我引領適應新生活。接待我的澳洲寄宿家庭很親切,他們家有三個兒女,大兒子沉默內向,屋主夫婦為了讓他學習與人相處之道,因而申請做接待家庭。我在這裡安頓下來,大兒子依舊不擅與人建立關係,反而兩個小弟妹很喜歡跟我玩遊戲。有時候晚上一家人圍起來玩撲克牌遊戲,玩法跟香港的不一樣,例如「冚棉胎」,我們習慣的玩法是每人輪流出牌,當喊出來的數字與撲克牌上的數字相同時,就要迅速把手蓋在撲克牌上面,出手最慢者要接收所有已出的牌,那人便是失敗者。但澳洲的玩法剛好相反,出手最快的人是勝利者,可以取得所有撲克牌。我在遊戲領悟出中西文化差異,簡單來說,中國人的觀念是找出失敗者,而西方人是找出勝利者。前者聚焦於個人的失敗,被標籤為失敗者,影響自信;後者是找出自己最擅長的事情或特質,加以建立和發展。當我成為父親之後,跟女兒分享這些小故事,發現昔日的生活點滴陶造了我身為人父的教養態度。

父親臨終前得到救恩

在異地求學半年,某日收到母親來電,告知父親病危的消息。我一聽之下心急如焚,翌日立即動身趕回香港。父親一直隱瞞自己罹患肝癌,赫然見到我站在病床前,顯得相當驚訝,連忙問:「你怎麼回來了?」那刻我真的很難過,心痛的感覺無法言喻。

當晚叔叔和我在病房陪宿,守候父親。夜深時分,父親的神智有點恍惚,驚惶地說見到鬼魂,甚至提出要了結生命。叔叔提醒他:「你不是已經信了耶穌嗎?你把生命交給主耶穌吧,祂願意讓你留下,你便留下;倘若祂要帶你走,你便安然隨祂去吧!」那刻我才知道父親已經信主。叔叔雖沒有信仰,卻能以如此通透的態度看待生死。他倆的對話令我深感震撼。

後來我才知道原來哥哥在這半年間,一直為父親聯繫教會牧者,請他們來到醫院和家居探訪,傳遞福音,而父親也經常聆聽藝人葉特生的信仰見證錄音帶,讓福音的種子悄悄在心裡扎根。當時他的身體正承受極大痛楚,神智時而清醒、時而迷糊;延醫數日後,父親進入彌留狀態,全家人圍繞在床邊陪伴。傳道人為父親祈禱時,禱聲為他帶來平靜。最後,父親終於卸下勞苦,安詳地回到天家。

漫長的醫路

最初萌生做醫生的想法,源於對爺爺的崇拜。爺爺是故鄉一位德術兼備的中醫,深受眾人愛戴。父親時常向我講述爺爺如何備受稱譽的故事,幫助了許多病人,因而堅定了我追隨長輩從醫的步伐。當我向父親提出回廣東省故鄉研習中醫的想法時,他勸導我繼續在香港升學,若未能考入心儀的學系,再考慮回國內學習中醫也不遲。我認為父親的分析言之有理,所以聽從他的建議。可惜世事難料,父親驟然離世,這個變故令我不得不從澳洲回到香港,在原校重讀中五。表面上看來好像浪費時間,但其實當時在海外留學時因事弄傷腰骨,曾經祈禱求神醫治背部傷患,但想不到神卻用這個方法領我回香港!好像行明陣一樣,迂迴曲折,峯迴路轉。

聯招放榜後我最終如願考入醫學院,展開充滿挑戰的學習之路。醫學院首年的學習最為艱辛,由於中學階段未曾修讀生物科,我必須加倍努力來彌補基礎知識的不足,感恩當年有幾位同學一起組成溫習小組,互相幫助;可是我仍然有一科生理學考試不及格。按學院規定學生須於暑期重考,若再不及格便要留級。我當時心情緊張,茫然不知所措,感恩神派來了一位關心我的同學,主動伸出援手,陪我溫習,最後考試及格,往後也是年年順利升級。畢業之後我輾轉在骨科、小兒外科和耳鼻喉科服務,最後選擇以麻醉專科醫生作專業;轉科前,我記得我站在手術室門外,祈禱求神帶領往後的道路和發展。至今,我仍在公立醫院的麻醉科服務,進而深入慢性痛症的研究。

經歷靈性的高低起伏

2003年SARS疫情突襲香港,人們經歷了一段前所未見充滿哀傷和恐懼的日子。病毒來勢洶洶,確診人數每天激增,醫護人員都束手無策,只得疲於奔命地照顧病者。由於病毒傳播率極高,病房猶如戰場,前線醫護恐怕傳染給家人,只好在宿舍休息,我也是其中一人。在烏溪沙青年新村的營地,基督徒醫護人員會聚在一起祈禱,彼此守望。每個主日的下午我們都安排舉行戶外崇拜,而且更舉行了兩場「醫療人員培靈佈道會」,其中一場出席人數更有多達八百人。

上帝的安排總是超乎人的想像,一場疫情不僅考驗人的信心,也激發人們內心對信仰的熾熱追求。我眼中所見全是神的奇妙作為 — 藉著「疫」境,使得人的心靈甦醒,願意緊靠神。在離開營地前,我們把這段經歷和所見所聞輯錄成書,名為《一起走過非典的日子:一群曾在烏溪沙青年新村隔離的醫療人員》,為這段真實的經歷留下文字見證。

為神作工,領人歸主,我以為這個是靈性的高峰,之後人生便會一帆風順;可是我卻走到人生幽谷,經歷低潮,不論工作或戀愛皆未盡人意,陷於情緒低落的狀態。有次我為一位懷有雙胞胎的孕婦施行全身麻醉,準備剖腹產子。如預期般,第一個嬰兒順利誕生。正當產房之內眾人等待第二個嬰兒降臨之際,孕婦的心跳驟然停止,我馬上為她進行急救,並且通知產科醫生盡快取出嬰兒。可幸,孕婦在短暫時間回復心跳,經過驚險的分娩過程後,母親和嬰兒都逃出生天,負責麻醉、手術和急救的醫護皆緊密合作,將病人搶救回來。可是,當我親眼看到生命原來那麼短暫、那麼脆弱,就像風中的蠟燭,隨時吹滅,那一刻,內心受到極大衝擊。我原以為憑著自己的專業知識,應該能應付各種狀況。但現實卻是有太多事情根本無法完全掌握。這種無力感,讓我心裡非常難受。

後來,我試著放自己一個長假,以為休息夠了,心情就會好起來。沒想到,回到工作崗位後,依然難以集中精神,記性也變得比以前差。於是我找了醫院「心靈綠洲」部門的專業同事聊聊,透過談話和一些心理練習,幫助我慢慢解開心結。同時,我也在安靜的默想和祈禱裡,把心裡積壓的情緒釋放出來。在祈禱中,感覺像是和信仰中的力量進行心靈對話。漸漸地,我走出了絕望的低谷,重新看到希望,生活也一步步回到了常軌。

由臨床牧關教育到推廣明陣

2009年CPE導師和同儕留影

有一段時間,我為病人施行麻醉時,我會擔心病人會否突然心跳驟停、突然死亡,這種想法令我開始對工作沒有把握,甚至懷疑人生,失望之餘,萌生放棄行醫的想法,希望成為一位院牧,轉換另一個身分繼續在醫院服務,為此我修讀了一個基督教研究文學碩士學位,之後又修讀了一個學期的臨床牧關教育(CPE)課程。我在課程中首次接觸明陣,得著美好的體驗。課程導師帶著我們幾個同學前往道風山,教我們先靜心思索一條問題,然後緩步行入明陣,沿著蜿蜒的路線前行,用心感受當下的每個變化,察看自己的內在情緒,感受周遭的大自然,等待有何領受和體會。明陣最獨特之處,在於它不會直接給予答案,卻能引領你找到方向。當時我在猶豫應該繼續擔任全職醫生,還是轉為兼職醫生?隨著緩緩的步伐前進,腦內浮現了清晰的想法,知道自己想追求的是甚麼,那一刻頓時豁然開朗。

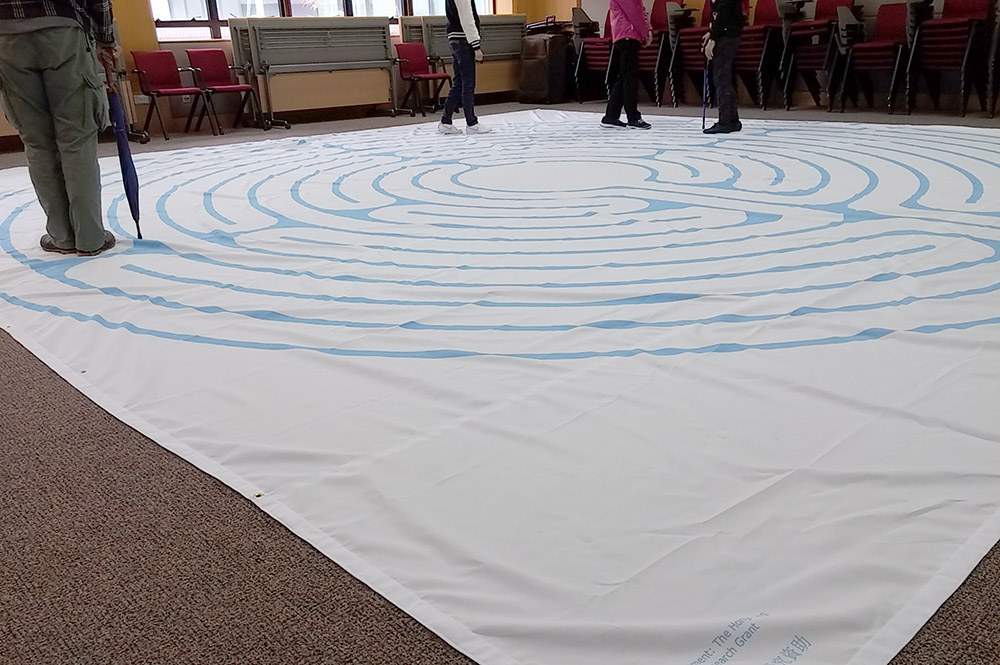

與香港明陣學會的義工一起帶團契長者步行明陣和製作手板明陣退修

感謝慢性痛症病人義工試行明陣以測試明陣研究項目

雖然我最終沒有成為院牧,但卻把課堂所學融入工作中,例如運用靈性關顧問卷去評估病人的心靈需要,適時轉介給院牧跟進。而在接觸明陣之後,它把我引領到人生另一個重要方向。

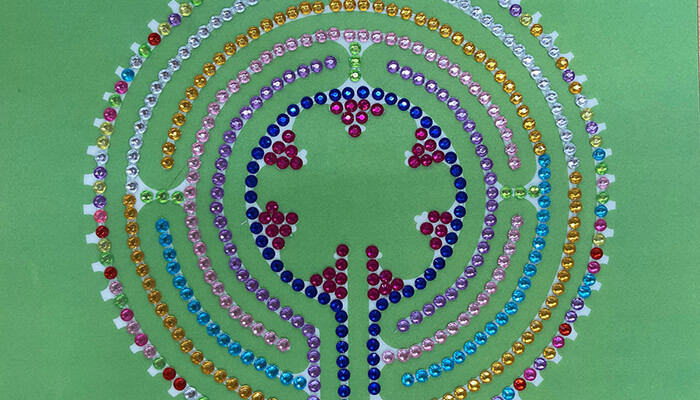

每位團契長者設計的手板明陣各不相同,正如神造世人,每個人也是祂所愛、獨一無二的個體。

明陣是一個靈性工具,也是一個全人關顧的工具。它提供了一個寧靜空間,讓參與者跟自己的內心對話;對於有基督教信仰的人,明陣更是一個步行祈禱,提供一個神聖空間、神聖時刻與神聖相遇。經過十年時間的研究、探討和整理,去年終於把慢性痛症病人使用明陣的經驗寫成博士論文;現在正在計劃另一個明陣研究項目,希望今年可以進行。

未來的日子,我希望把明陣這個全人關顧工具介紹給更多的人認識,讓人透過行明陣聆聽自己的心聲、與人連結、與神聖相遇,經歷出人意外的平安。

(圖片來源:Lam, Chi-Shan (2024). Theologically-orientated action research on labyrinth, spirituality and pain medicine. Anglia Ruskin Research Online (ARRO). Thesis. https://doi.org/10.25411/aru.27951762.v1)