隨著年齡增長,長者面臨多種健康挑戰,骨折是其中一個常見且嚴重的問題。骨折不僅影響身體功能,還可能對心理健康和社交活動造成深遠影響。長者常見的骨折包括髖骨骨折、腕骨骨折和脊椎骨折,這些骨折往往是由於跌倒或輕微的外力造成,導致疼痛、腫脹以及活動能力的下降。面對骨折,長者可能需要依賴他人照顧和經歷長期的臥床,因此有效的復康計劃顯得尤為重要。

職業治療在長者骨折後的復康過程中扮演著關鍵角色,其主要目標是幫助長者恢復日常生活能力,提升自我照顧的獨立性。職業治療師會根據每位長者的具體情況制定個性化的復康計劃,著重於疼痛管理、增強肌肉力量、改善平衡與協調、日常生活技能訓練以及心理支持等方面。這些措施不僅能緩解疼痛,還可以促進身體功能的恢復,降低再次受傷的風險。

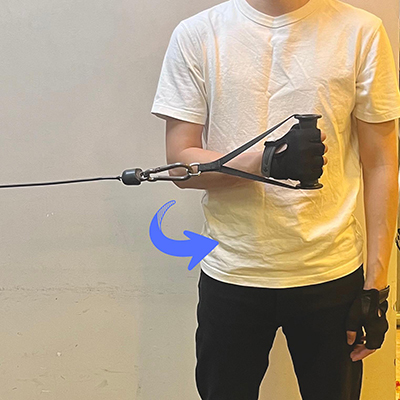

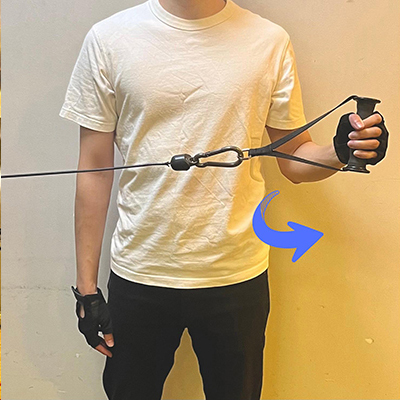

在復康過程中,輔助工具的使用是提升長者生活能力和安全性的關鍵部分。職業治療師會根據長者的具體需求,推薦適合的輔助器具。例子如:

- 浴缸座椅和防滑墊:在浴室中,滑倒是常見的危險。浴缸座椅可以讓長者在洗澡時坐著,減少站立的風險。防滑墊則能增強浴室地面的摩擦力,進一步降低滑倒的機會。

- 起床輔助器具:如起床扶手或可調式床,這些工具幫助長者更輕鬆地從床上起身或坐下,減少因為動作不便而引發的受傷風險。

- 餐具和日常生活輔助器具:專為長者設計的餐具,如加粗手柄的刀叉或防滑盤,可以幫助他們更輕鬆地進食。此外,長者可能需要使用其他輔助器具,如穿衣器、拉鍊輔助器等,以便在日常生活中保持自我照顧的獨立性。

照顧者的角色在這一過程中同樣至關重要。職業治療師會針對照顧者提供專門的訓練,以確保他們能夠更好地理解長者的需求,有效地支持長者的復康,並正確使用這些輔助工具,減少照顧過程中的壓力和焦慮,從而提升整體的照顧質素。

長者在骨折後的復康是一個多方面的挑戰,涵蓋生理、心理和社交等層面。職業治療在這一過程中發揮著重要作用,幫助長者重建生活的獨立性和自信心。隨著復康計劃的推進,長者將能夠逐步恢復日常生活,享受更高品質的生活。透過專業的指導和家庭社區的支持,長者可以在面對挑戰時,找到重新融入生活的希望與力量。同時,照顧者的訓練和支持也將確保長者在復康過程中獲得最佳的照顧,進一步促進他們的康復。