健康原來是那麼寶貴

我在醫院遇過不少病人,他們之所以生病,不少是因生活壓力和精神緊張所造成。香港醫生工作時間之長是眾所周知的,但據我所知,還未及得一些金融投資者,據知他們每周工作的時間可以長達一百二十小時,甚至半夜三更也要監察著外國股市動向。其實有許多由心理引發的疾病,都是和工作壓力有關。我本身是腸胃科醫生,經常接觸一些因肚痛、腸抽筋、胃抽筋之類而入院的病人,有時候他們也不必接受甚麼治療,只在醫院接受觀察,休息數天就能康復出院。</p>

如果疾病能迫使我們在繁忙的工作中暫停下來,我想這也或許是一件好事。尤其當我們從忙碌的工作崗位轉換為病人的角色時,突然間會發現許多身邊的人對自己的關心、照顧和慰問,對於平時忙得連家庭生活也沒有的香港人來說,確實也是一種意外的得著。

在無病無痛的時候,我們都習慣活得像個強人,動作快、效率高,加上我們中國人很多都不擅於表達對身邊人的關心,若非臥病在床,尤其是醫院的病床,我們也難以察覺,原來身邊的人是這麼愛自己。

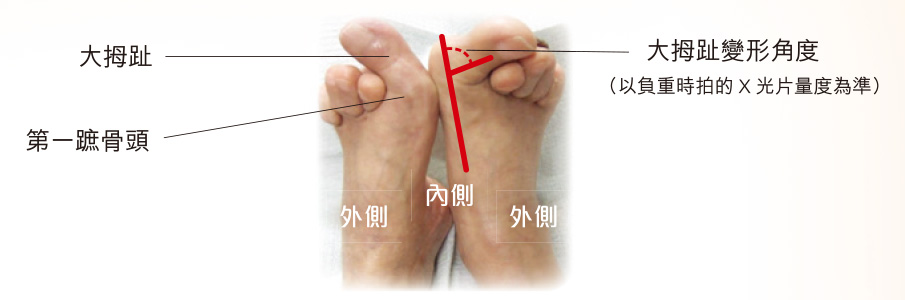

我們身體健康的時候,可能不會以為那是一份福氣,直到當我們出了毛病,那怕只是腳板底生一個小瘡,又或是咽喉生一粒「飛滋」,我們才醒覺平時能暢順地走一步路和吞一口飯,也不是必然的。健康原來是那麼寶貴,值得珍惜。

我也住過醫院

其實平時的我,和其他人也是一樣。我在醫院也走得很快,趕東趕西,神氣得很,但我也有臥病住院的經驗。記得當時我躺在病床上,眼望天花板,然後被推往X光部。那刻我真的體會到做病人的被動和無奈,因為醫護人員要我打針,我就要打針,要吊鹽水,我就要吊鹽水。更因為同事們都認得我,緊張起來還失手幾次才成功把針喉刺好。所以無論我是多有經驗、多高級的醫生,病倒的時候,也沒有例外,也得由別人推著走,可謂肉隨砧板上,聽天尤命,究竟會否康復,也不在自己掌握之中。

我們行醫的,清楚知道許多疾病是不能靠藥物治癒。例如高血壓,我們只能靠藥物控制它,卻不能根治它;然而,卻又常常會遇上有些疾病卻竟不藥而癒。健康,還是疾病,除了醫生幫助之外,我們自己的努力和珍惜,可能更加重要。

究竟生命是甚麼回事

一場「沙士」叫我們突然醒覺,原來生命可以在短短一兩星期內被奪去,這大大改變了許多人的價值觀。

我有一位舊同學,他也是一位醫生,「沙士」期間不幸受到感染。還記得他進院時,一看他的肺部X光片,我幾乎已能確定他是受感染。當時他的反應可以用「震驚」來形容,因為他接受不了自己突然要面對死亡。幸而他在住院的數個星期裡,雖然不斷發高燒、打冷震、經歷了非常的辛苦,但卻終於康復過來。

就在這些日子裡,他有機會安靜下來,好好反思自己過去的生活內容和態度。他的太太十多年來一直向他傳福音,他從沒有回應,但在他離開醫院轉往療養院那天,他致電告訴我,他信了耶穌。其實他住院期間我們都沒有跟他提及信仰的問題,只是在他面前忙過不停,但他卻在自我反省當中,接受了耶穌為生命的主。

其 實香港人生活太奔波,都沒有時間靜下來思想:究竟生命是甚麼回事?自己的價值觀又是否正確?如有機會靜靜的坐下來思想一下,該是多好。

給病人的錦囊

若你現正抱病在床,我鼓勵你,首先要認真放下手上的工作,讓自己有機會休息。有些病人住進醫院也不願放下工作,床頭放著數部手提電話,甚至帶同手提電腦進院,那又如何休息?

然後,就要放開心情,接受別人的關心,接受別人的照顧。有些病人會覺得尷尬,因為從來上廁所和洗澡也不需協助。但我請你放開懷抱,接受別人的關心,別人的幫助,你會發現原來身邊許多人都很好,對你尤其好。

有一本書叫《最後十四堂星期二的課》,談及一位要面對死亡的教授,他的身體逐漸喪失活動能力,但在這生命末段的旅程,他就讓自己享受身邊人對他的愛護,他十分正面的面對那不治之症,他認為接受身邊的人的愛護關懷,是生命的一部份,而且是精彩的一部份。

其實能放開自己,除了對自己的心情甚至康復進度有幫助之外,對人際關係也有益處,一些以前破損的關係,或許也能因著一份關懷與接納而得著修補。