香港有百分之八的人口患有抑鬱症,情況十分普遍卻治療不足。根據中文大學醫學院香港健康情緒中心去年的研究顯示,女性、長者、失業人士或長期痛症患者似乎較易罹患抑鬱。此病不但影響患者的日常生活質素和生產效率,嚴重者甚至衍生自殺傾向,也間接為公共衛生開支帶來沉重負擔。

增強抵抗力 簡易「自療」法

2006年在美國有一學術研究[註1],有趣而發人深省。實驗參與者被分為不同組別,分別閱讀令人感暢快(如:哇!我的感覺非常好!)或傷感(如:唉,我真的希望長眠不起……)的句子,及以不同速度閱讀(分別以每秒六個字或二十個字閱讀;正常情況下閱讀速度一般為每秒十二個字)。結果發現,閱讀令人感暢快句子有助產生積極和喜悅的情緒;如果閱讀速度更快,效果更為明顯。

研究者總括,當人陷入抑鬱情緒時,加快思想及腦袋「轉數」或能幫助掃走抑鬱。這顯示當你有抑鬱時,拿起一些內容輕鬆正面的雜誌、書本閱讀可能已減輕抑鬱的情緒!

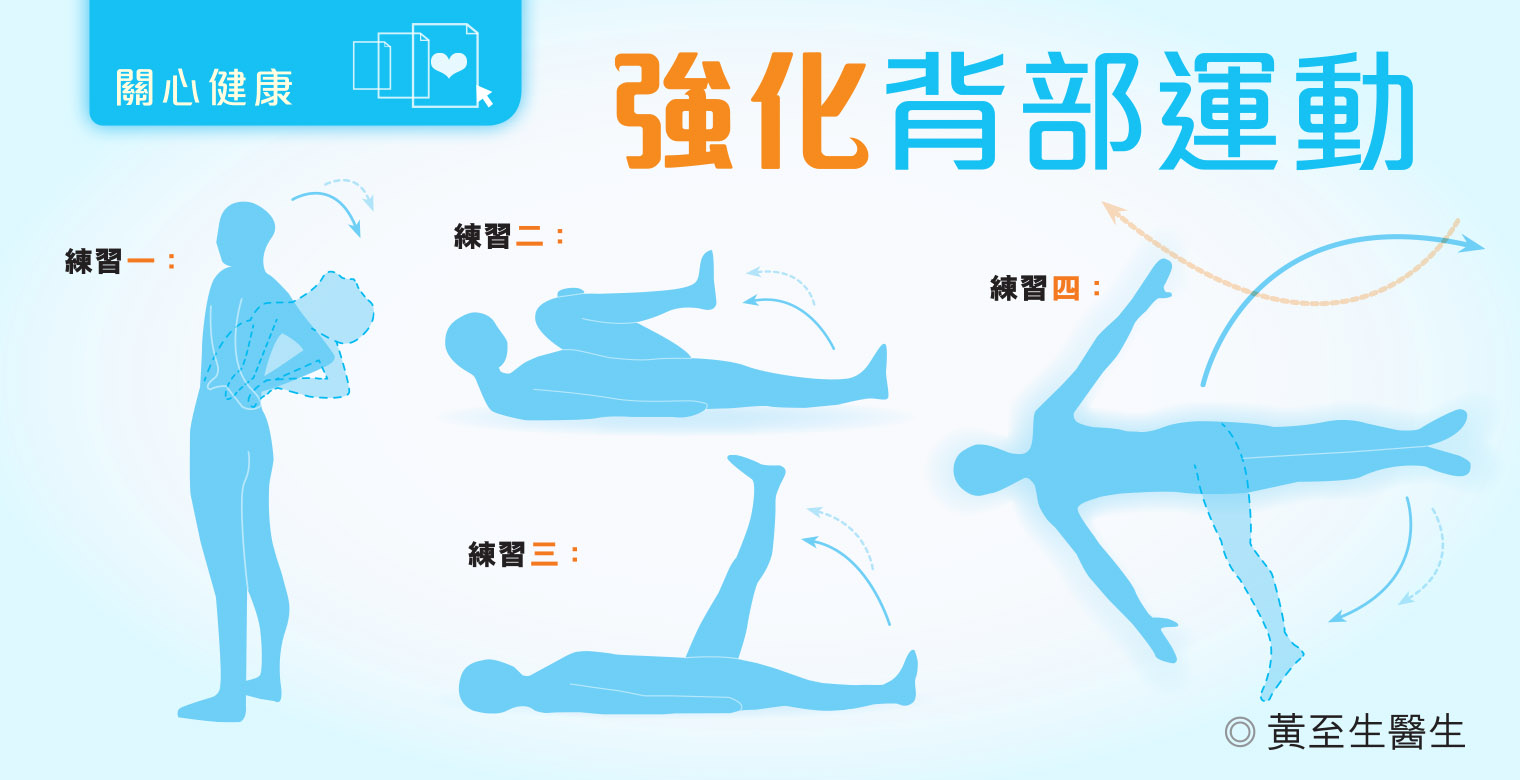

另一方面,香港人並不喜歡運動,超過一半市民在一星期內沒有做任何最少十分鐘的中度至劇烈運動,而曾做過劇烈運動的只有約三分之一。其實醫學上已有不少研究顯示一般休閒運動,例如慢走、游泳、園藝、騎自行車、柔軟體操等,對情緒皆有正面果效,定期帶氧及耐力訓練運動更能減少五成抑鬱情緒及改善睡眠質素。

以上發現雖較初步,但足以顯示「心理的運動、積極正面的思想」都可能有效地針對抑鬱。當然,「身心運動」只是處理抑鬱症的其中一種方式,筆者並非建議患者只運動不求診。心理輔導、藥物治療等都是有效的良方,家庭醫生及有關專業人士的跟進實在不可或缺。

掃走康復路上的絆腳石

治療抑鬱需要時間,過程中不少病患者都有兩大疑問,值得在這裡探討。

我應該告訴別人自己患有抑鬱症嗎?

這問題背後反映患者一方面盼望內心景況與病患感受可得到傾訴,卻又擔心此症可能帶來的標籤效應及他人負面的眼光,以及引致家人掛心等。事實上,有不少個案顯示與家人及朋友分享病況對此症有不錯的果效,情緒亦可得到一定疏導。有些志願組織更設有病人互助小組,讓患病同路人可以互相支持和鼓勵。可是在選擇分享對象時也需謹慎:他是否一位良好的聆聽者?你為甚麼選擇向他傾訴?你放心與他訴說心底話嗎?他是否明白你的感受等等,都需要考慮。其實有適當、選擇性的社交網絡作支援是有幫助的,但對周遭的親朋好友,我們還是有保留個人空間與私隱的權利與需要。

抑鬱症會一世跟著我嗎?我有痊癒的希望嗎?

已確診的抑鬱症患者若得不到治療,病程會持續數個月至幾年不等。但抑鬱病幾乎總可以好轉,尤以年青人而言。有數據顯示,約三份一病者於一生中只會復發一次,另三份二病者在首次患病後二至五年間發作一次。雖然只約三份一患者症狀持續或有波動,經歷社交障礙,但亦有百份之十五嚴重抑鬱病者最終走上自殺的不歸路。這顯示及時求診的重要性。

所以,雖然醫護人員不能確保患者可必定根治,但藉著定期的診治大部份患者都可得到治癒。

至於停藥方面,醫生需考慮不少因素,如病情嚴重程度和患病年數等,通常在抑鬱症病情緩解後可維持原藥服用若一年,一般不少於半年。若較易重複發病者需服用更長時間,平均二至五年,並遵從醫生建議作其他生活模式之調整。其實患者不用太擔心藥物服用的時間問題,因抗抑鬱藥並不會引致成癮。

戰勝抑鬱症,是需用一點心機,加上一份堅持。抗病可以是一條不孤單、不絕望的道路,讓家人及朋友的支持成為復康更強大的動力!

註1:Pronin E, Wegner DM. Manic thinking: independent effects of thought speed and thought content on mood. Psychol Sci. 2006 Sep;17(9):807-13